Дороги русских поэтов

«Россия сердце тревожит…»: О поэтах в поэзии

В мае 2021 года увидела свет новая книга известного поэта и историка, автора проекта «Поэтические места России» Сергея Дмитриева «Россия сердце тревожит… Стихи о России и поэзии» (М., Вече), в которой автор собрал в единую летопись протяженностью более четверти века свои стихотворения о России, ее тысячелетней истории, родной природе и временах года, а также о феномене поэзии и великих русских поэтах, по следам которых Сергей Дмитриев странствует долгие годы.

«Я поэт есенинских кровей / С почерком Серебряного века, / Но душе моей всего милей / Пушкинская библиотека», - таким образом автор сформулировал свое поэтическое кредо, стараясь не только проникнуть в тайны поэзии, но и воспеть странствия по свету самых ярких представителей поэтического олимпа России: Пушкина, Грибоедова, Тютчева, Гумилева, Есенина, Волошина и многих других. Циклы стихотворений об этих поэтах составляют несомненное украшение новой книги Сергея Дмитриева, и нам приятно представить их отдельными постами для любителей поэзии и истории.

Александр Сергеевич Пушкин

С. Дмитриев:

С моих первых поэтических опытов – а они начались более 40 лет назад - для меня сразу очевидной стала неразрывная связь с другими русскими поэтами, расчищавшими ранее своими трудами пути и тропы отечественной поэзии. Отсюда родились мое убеждение, что «поэтов странствия по свету пора настала воспевать», и появилась моя страсть к путешествиям по следам русских поэтов: Грибоедова, Пушкина, Тютчева, Гумилева, Есенина, Волошина и многих других. Все эти странствия в итоге вылились в циклы стихотворений моей новой книги: «Поэтический медальон», «Дорогами мастеров слова», «По Европе: Гоголь, Тютчев, Тургенев», «Грибоедовскими тропами», «Мой Пушкин», «По следам Николая Гумилева», «Вспоминая Есенина».

Представляя к дню рождения «солнца русской поэзии» более 30 своих стихов о его судьбе и странствиях, поясню, что название цикла «Мой Пушкин» не просто повторяет известное цветаевское название, а еще раз подчеркивает, что у каждого из нас «свой Пушкин». С раннего детства мы знакомимся с ним, и он сопровождает нас потом как ангел-хранитель, делая нас мудрее, добрее и чище. Мне посчастливилось не только ощущать постоянное присутствие этого ангела поэзии где-то совсем рядом, но и специально следовать по его жизненным путям - от Москвы и Михайловского до Царского Села и Петербурга, от Торжка и Великого Новгорода до Пскова и Яропольца, от Тбилиси и армянских дорог до Карса и Эрзурума. И на всех этих путях я всегда ощущал, что «Один лишь Пушкин мне отрада, / Маяк, учитель и судья, / И Музы высшая награда, / И песнь любимая моя».

Желаю читателям пройти со мной еще раз путями Пушкина, обратив внимание, что некоторые стихи помечены еще 1979 г., а рождались они в самых разных точках планеты от Испании, Франции и Африки до Пушкиногорья, Петербурга и Военно-Грузинской дороги.

Мой Пушкин

Встреча

Мой Пушкин милый по ночам

Ко мне по-дружески заходит

И разговор со мной заводит,

Ну просто так, по мелочам.

Не о возвышенных началах,

А о житейской суете.

«Мол, времена у нас не те,

И мы безвольно и устало

Влачим на свете дни свои…»

Попробуй это объясни.

«А где порывы вдохновенья

И запредельные стремленья,

Служение родной земле

И свет спасительный во мгле?»

А мне ему ответить нечем:

«Бог даст, себя ещё излечим

От общего упадка сил».

Лишь бы он снова заходил

И дальше мирно говорил

О том, о сём, о новой моде,

Осенней ветреной погоде,

О губернаторских балах

И новых Дельвига стихах,

Потом о явственном засилье

Пришельцев с берегов Невы,

Чертах Парижа и Севильи

И сплетнях царственной Москвы.

Продлятся долго пересуды,

Пока, сославшись на дела,

Мой гость, явив всё то же чудо,

Исчезнет вновь за зеркала.

Он между делом на прощанье

Своё подарит обещанье

По-свойски заходить ко мне

То ль наяву, а то ль во сне.

Ллорет-де-Мар, Испания, 11.07.2002

Пушкин

Извечным словом смерть поправ,

Вознёсся он над бренным миром,

И утвердив поэзии устав,

Стал поэтическим кумиром.

С той устроительной поры

Руси непобедимо слово,

Оно горит, как вещие костры,

К любому испытанию готово.

Своим талантом Пушкин заложил

Основы стройной русской музы

И нас хранить благословил

Поэзии живительные узы.

Пушкиногорье, 1.06.2003

Маяк

Один лишь Пушкин мне отрада,

Маяк, учитель и судья,

И Музы высшая награда,

И песнь любимая моя.

Ему молиться не зазорно

В тиши полуночных трудов,

И силы черпая повторно

Из родника заветных слов.

Когда кругом бушует смута

И нет спасения в пути,

Лишь Пушкин может почему-то

И успокоить, и спасти.

Ллорет-де-Мар, 11.07.2002

Странник

О, Пушкин, добрый мой приятель

В беседах, муках и трудах.

Я благодарный твой издатель

Теперь, в двухтысячных годах.

Опять, как встарь, без гонорара

Остался ты, мой бедный друг.

Нужда — твоя и боль, и кара,

Чем удостоил жизни круг.

В России истинное слово

Извечно вовсе не в цене,

Оно на подвиги готово,

К мученьям, смутам и войне.

Поэт в России — скорбный странник,

Чья жизнь на крест осуждена.

И ты, поэзии избранник,

Познал такой удел сполна.

Бессмертие ты предпочёл творений

Бессмертию души своей,

И твой непревзойдённый гений —

Как рана в памяти людей.

Ллорет-де-Мар, 15-17.07.2002

Казнь

Прочтя твоих творений том,

Я жизнь твою прочёл попутно.

Поэзия не столь сиюминутна,

Как видят те, кто с нею не знаком.

Что может лучше передать

Судьбы накал и назначенье?

Поэзии дано предвосхищать

Грядущих мятежей теченье.

Ты был трагический поэт,

Каких на свете слишком мало.

Теперь таких и вовсе нет —

Река поэзии изрядно измельчала.

Ты прав, на казнь осуждена

Твоя судьба однажды оказалось.

И нам тобой навек передана

Тревога и душевная усталость.

Париж, 6.07.2002

Лицей

Лицей, лицей! Святое место!

Здесь гений Пушкина взрастал,

Здесь он, вступив на пьедестал,

Волшебной силой русской песни

Отчизны славу возвышал.

Он, как заря на небосводе,

Взошёл, оковы тьмы разбив,

И над простором русских нив

Он лирою воспел свободу,

Стихами рабство победив.

Ленинград, 5—7.07.1979

В Царском Селе

...Нам целый мир чужбина,

Отечество нам Царское Село.

А. С. Пушкин

Куда б судьба не заносила в гости,

Куда бы ветер странствий не увлёк,

Отечество нам - русские погосты

И памяти родимой уголок.

Отечество нам - Новгород и Тула,

Москва и Царское Село...

Душа с рождения навечно присягнула

Тому, что нерушимо и светло.

Отечество нам - даль лесной истомы,

Ширь неоглядная полей...

Мы ощущаем только дома

Теченье благостное дней.

Нам чувство Родины даётся,

Как истинная благодать,

И сберегать ее на свете остается,

И никогда не предавать!

Царское Село, 20.05.2015

Две Родины поэта

Две Родины случились у поэта -

Москва и Царское Село!

И в этом корень верного ответа:

Откуда вдохновение пришло.

Сплелись венцы кремлевских башен

И блеск растрелльевских дворцов...

И стал для Пушкина не страшен

Удел опасный русских слов.

Смешались люди, судьбы, драмы,

Века, эпохи и места...

И сплел творений панораму

Поэт, как с чистого листа.

Москва - твердыня и основа,

А Царский городок так тих...

И Музы сорваны покровы,

И стал его бессмертен стих.

Как гений Пушкин получился

Из огнеборства двух начал:

В Москве престольной он родился,

А в Царском он поэтом стал!

Царское Село, 20.05.2015

Петербург

Невы громоздкое теченье,

Мостов изогнутый полёт,

Тумана лёгкое движенье,

Проспектов ровный хоровод,

Соборов гордых силуэты,

Петра безудержная власть,

Дворцов державные приметы.

Фонтанов свежесть, блеск и страсть,

Особняков усталых сонность,

И финский ветер, и покой,

И Пушкин дарит упоённость

Своей онегинской строфой…

13.10.1980, 12.01.2003

Пушкин в Гурзуфе

Мой дух к Юрзуфу прилетит.

А. С. Пушкин

Юрзуф! Любви и счастья рай!

Ты здесь Онегина задумал,

Здесь Муза била через край,

И ты влюблялся невзначай

Под музыку морского шума.

Ты покорил здесь Аю-Даг,

Ту первую свою Святую Гору,

И плавая, не попадал впросак,

И не подвёл тебя рысак,

Когда изъездил ты верхом просторы.

В пещере тайной сладостный Коран

Читал ты, мир иной воображая.

И виделся тебе гарем и хан,

Стамбул, Багдад иль Тегеран,

Как очаги земного рая.

Ты, как охотник, здесь поймал

Хвост поэтической Жар-птицы,

И вскоре признанным поэтом стал,

И в собственных мечтаньях уповал

На жизни будущей зарницы...

Вновь Крым узреть ты не успел,

Хотя к нему нередко рвался.

Но жизни миновав предел,

Твой дух к Юрзуфу прилетел

И в кипарисе жить остался!

Гурзуф, 15.06.2015

В Бахчисарае

Мне Топ-Капы Бахчисарай напомнил,

Хоть он миниатюрней и стройней,

Намного меньше и укромней

Дворца стамбульских рубежей.

Бахчисарай - жемчужина из ожерелья

Восточных древних городов.

Царили здесь когда-то мудрость и веселье,

И сказки тысяч разных снов.

А жизнь незримая особенно бурлила

В гареме тайном неспроста,

Где драмам слишком тесно было,

Где правила любовь и красота.

И Пушкина давно не зря пленила

История с Фонтаном слёз!

А ныне здесь - ну просто мило

В цветущем окруженье роз.

Блаженны древние повсюду земли

В объятьях современной тишины:

Бахчисарай спокойно дремлет

И видит снова розовые сны!

Бахчисарай, 16.06.2015

Пушкинские горы

Мы смотрелись в те же небеса,

Что и Пушкин в юности далёкой,

Та же вдохновляла нас краса

Над теченьем Сороти широкой.

Нас съедали внуки комаров,

Тех, что Пушкина кусали,

И трепали языки ветров,

Тех, что Пушкина ласкали.

Нас мочил неугомонный дождь,

Тот, что Пушкину наскучил,

Нас обуревала та же дрожь,

Что дарует вдохновенья случай.

Мы увидели вселенский свет,

Осенивший Пушкинские горы,

И поэта неизбывный след

На Тригорском вольном косогоре.

Пушкиногорье, 1.06.2003

В Михайловском

Народная тропа не зарастает

В обитель пушкинских трудов,

И сердце тихо замирает

Среди михайловских холмов.

Здесь навсегда явилась миру

Стихов высоких благодать,

И снова пушкинскую лиру

Готовы мы обожествлять.

России не дано исчезнуть

Пока Михайловское есть,

И нам не даст сорваться в бездну

Благая пушкинская весть.

Пушкиногорье, 1.06.2003

Снова в Михайловском

Простор такой, что сердце замирает,

И ты не в силах выразить в словах,

Какая красота еще у нас бывает,

На русских необъятных рубежах.

Не мудрено, что пушкинские строки

Взлетали здесь, над Соротью родной,

В судьбой предписанные сроки

Назло тревогам жизни огневой.

В Михайловском ты понимаешь сразу,

Как гений появляется на свет,

Не усомнившись более ни разу,

Каким великим может быть поэт.

Михайловское, 6.08.2016

Тригорское

По тропинкам этим Пушкин хаживал,

И не его ли зыбкий след

Там, где липы стройные посажены,

Нам открыл небесный свет?

Не его ли вьются кудри

На ветру в ветвях дубов?

И не он ли каждым утром

Скачет там — в дали лугов?

Он ли ныне освежает

Ширь Руси грибным дождём?

Точно это я не знаю,

Только чувствую нутром…

Пушкиногорье, 1.06.2003

Опять в Тригорском

Над Соротью Онегина скамейка

Пленяет романтической тоской

С желанием счастливого римейка

Истории той давней непростой:

Чтоб, наконец, Евгений и Татьяна

Не разошлись, как в море корабли,

А взявшись за руки, пускай случайно,

Прошли бы вместе по путям Земли.

И мы тогда бы просто получили

Обычную российскую семью,

А яркую трагедию совсем забыли,

Сверяя с ней судьбу свою.

Пускай на свете будет больше счастья,

А драмы пусть живут в стихах...

Любовь онегинской печальной масти

Скамейка мне напомнила в кустах.

Тригорское, 6.08.2016

Святогорский монастырь

И град, и дождь пронёсся над могилой

В тот миг, когда июньскою порой

Мы Пушкину молитву возносили

Над Святогорскою землёй.

Разверзлись небеса и скорбными слезами

Оплакали при нас в который раз

Того, кто вечными стихами

Воспел Россию и для жизни спас.

Святогорский монастырь, 1.06.2003

В монастыре Святых Гор

"Достойно есть..." - икона возвещает,

Намоленная, древняя, у алтаря,

И сердце тихо замирает,

К вершинам храма воспаря.

А за стеной в простой могилке

Лежит безмолвно и спокойно тот,

Кто от земной тяжелой ссылки

К небесным высям сделал поворот.

Он выбрал путь исканий и страданий,

Не убоявшись смерти в нужный миг,

Хоть не исполнил всех тех обещаний,

Что скрыл его поэзии тайник.

В монастыре тропа не зарастает

К простой могилке над холмом,

Где в небо храм знакомый улетает

И где молитвы шепчутся молчком.

"Достойно есть... Достойно жил и умер,

Достойно вспоминается в веках"...

И слышатся по-прежнему в житейском шуме

Его тревоги и раздумия в стихах.

Псково-Печерская лавра, 4.08.2016

Мечтая о Болдино

И мне подарит неба просинь

Болдинская осень.

И мне нашепчут русские берёзы

Стихов печальных слёзы.

И мне навеет листопад безмолвный

Энергии природной волны.

И мне захочется поэтом быть,

Чтоб дальше по свету бродить

И счастья отблески искать,

И о любви не забывать.

Вёшки, 4.09.2016

Торжок

Путешествие нужно мне нравственно и физически.

А.С. Пушкин. Из письма П.В. Нащокину

Торжок уныл и безысходен,

Он спящему богатырю подобен,

Попавшему давно впросак,

Когда Санкт-Петербургский тракт

Железная дорога победила,

И стало здесь спокойно и уныло.

А раньше были времена иные,

Когда кареты, дрожки удалые,

Повозки, брички и возки,

Как волны транспортной реки

Текли из Питера в Москву.

Торжок был явно на плаву.

Меж двух столиц справляя путь,

Его нельзя ведь было обогнуть.

Что говорить, раз больше двадцати

В своём скитальческом пути

Здесь на ночь Пушкин оставался,

Котлетами пожарскими питался,

К дворянам местным на чаи

Он стансы приносил свои,

Там неожиданно влюблялся,

Но вновь в столицы возвращался

С прекрасным чувством, налегке

И долго помнил о Торжке...

Теперь же город бесприютен

В плену провинциальных буден.

Ах, взять бы властно и закрыть

Железной ветки злую нить,

Вдохнув здоровье на века

В дыханье спящего Торжка.

Торжок, 20.04.2004

Полотняный Завод

На свете счастья нет, но есть покой и воля.

Давно завидная мечтается мне доля –

Давно, усталый раб, замыслил я побег

В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

А.С.Пушкин (1834)

Ты совершил сюда побег

На ниву русского раздолья,

Душе устроив богомолье,

Как православный человек.

От петербургской суеты

Ты удалился в лес калужский,

Где дух не истощился русский

В кругу волшебной красоты.

На свете счастья вроде нет,

Но ты его здесь точно встретил,

Когда опять в душе отметил

Любви спасительный завет.

На две недели счастье тут

Тебе игриво улыбнулось,

И вдохновение вернулось,

И отдалился рока суд.

Супруги нежной кроткий нрав,

Детей приветливая ласка...

И жизни радостные краски

Вновь утвердили свой устав.

Вот если бы совсем не уезжать

Из этого блаженного поместья,

То может, победив предвестья,

Так рано не пришлось бы умирать?..

Ты в жизни самые благие дни

На Полотняном испытал Заводе,

И место это словно гимн свободе

В России Боже сохрани!

Полотняный Завод, Калужская область, 4.05.2012

Бесы

Сколько их, куда их гонят,

Что так жалобно поют?

Домового ли хоронят,

Ведьму ль замуж выдают?

А.С.Пушкин

Взбесился вечер шумной вьюгой

Над крышей старенькой избы,

Никак сам чёрт с своей супругой

Гудит по-волчьи из трубы?

Никак скрипят досок сострУгой

С кладбища вставшие гробы?

Никак Яга своей подругой —

Метлой махает из ступы?

Никак вампиры в спину дышат?

Никак глазниц горят огни?

Никак беда стучится в крышу?

О. Боже, Боже, сохрани!

И до зари продлятся пляски

Семьи нечистой и шальной.

В снегу бурлящем вьются маски

Средь бала силы неземной…

Из хоровода удалился

Один лишь старый домовой.

Заснув тихонько под сосной,

Во сне он сразу возвратился

В свой мир спокойный, избяной,

С золою, гарью и трубой,

Как будто в трубах есть покой…

Сбесились бесы, бесенята,

Клыки и лапы, и хвосты

Сплелись в один комок лохматый,

Пыль снеговая — в полверсты.

И над комком во всю дымится

Какой-то адский фимиам,

Семейство дикое кружИтся

По тем же бешеным кругам…

А может это снится нам?

24—25.11.1980

Тифлисские бани

Я по пушкинским следам

Посетил Тифлисские бани,

Оказавшись на самой грани

Серы, жара и потной дани

Божеству здешних водных драм.

И меня банщик мылом мылил,

И я в серную ванну входил

Тихо, тихо – и вскоре застыл,

Ощущая удушливый пыл,

Оказавшийся мне не по силам.

Видно, Пушкин тогда был сильнее,

Потому что банный ритуал

Он на самый возвёл пьедестал,

И «роскошными» бани назвал,

Ничего не зная ценнее.

Да, не просто идти по следам

Тех, кто раньше тебя по свету

Пролетал горящей кометой,

Оставляя поэмы, сонеты

И приметы житейских драм.

Тбилиси, 30.04.2013

Дорога на Эрзрум

Дорогу Пушкина – с Тифлиса до Спитака –

Проехали мы за семь часов

Без спешки, суеты и страха

Даже в горах, под сенью облаков.

И убедились, что совсем не просто

Великим ныне следовать путям:

Развалины, препятствия, погосты,

Дороги скверные и всяческий бедлам…

Живут ведь скудно, просто, не богато

Народы горные, как прежде, и сейчас,

Но в этом они вряд ли виноваты,

А виноват лишь Батюшка-Кавказ.

Он и суров, и часто беспощаден,

И не меняется со временем совсем,

И от него спокойствия награды

Ты не напросишься никак, ничем.

То войны, то вражда, то склоки

Религий, то землетрясений дрожь,

И эти тяжкие истории уроки

Никак не «вылечишь» и не поймёшь.

В эпоху Пушкина тут пушки грохотали,

Народы и империи делили вновь Кавказ,

Но сколько эпоса и страсти мы узнали

В тот для истории весомый самый раз.

Поэмы и романы, песни и картины,

Живые судьбы и геройства образцы –

Нам подарили той истории седины,

Потом продолжили дарить и деды, и отцы…

А мы тем временем Гергеры миновали

И Пушкинский высокий перевал,

И место, где поэта повстречали

Те, кто с арбою гроб сопровождал.

Какие же далёкие и старые картины!

А сердце то и дело встрепенётся вновь.

Не зря проехали мы горы и низины,

Почувствовав былые страсти и любовь.

Мы не доехали пока что до Эрзрума:

Не всё так просто и свершается за раз.

Придётся вновь дорожного ждать шума

И снова дикий покорять Кавказ.

Дорога Тбилиси-Ереван, 1.05.2013

Путешествие в Эрзрум

У Пушкина было славное

Путешествие самое главное -

Хождение в дальний Эрзрум

Сквозь эпохи и гром, и шум,

По времени на полгода -

Шесть тысяч вёрст похода...

И какие же тайные думы

Довели его до Эрзрума -

Желанье побега, служенья, войны

Иль искупленье былой вины?

Или поездка к Грибоедову-другу

Положила начало этому кругу?

Знать точно нам сегодня не дано,

Но было так поэту суждено...

Да и что нам ныне за дело?

Ведь поэт отправился смело

Из Москвы до седого Кавказа,

От Орла и Владикавказа

По дороге Военно-Грузинской,

Ох, опасной и исполинской,

Сквозь снега, ущелья, обвалы

И без счета ночевки, привалы

В вожделенный город Тифлис,

В самый центр кавказских кулис,

Где уже, как напастье, страшна,

С турками разгорелась война!

И пришлось почти что солдатом

Становится поэту, и с братом

Повидаться после Тифлиса,

После бань, шашлыков и кумыса

И восточного колорита...

А теперь дорога открыта

Сквозь Армению и Безобдал

На Гюмри и турецкий вал

Неприступных еще крепостей,

Их на свете не сыщешь сильней

В ряду близлежащих стран -

Карс, Эрзрум и Эрдоган!

И поэт лезет в страшные стычки,

Невзирая на всякие лычки,

То на турок он с пикою скачет,

То от взрывов себя не прячет,

То к Паскевичу смело везет

Донесение с фронта в обход...

Взят и Карс уже неприступный,

Пал Эрзрум непонятный и смутный,

И поэт во дворце сераскира живёт,

Изучая там местный народ,

Посещая мечети, бани, гарем!

Вот избыток писательских тем,

Льются песни, стихи, дневники...

Но вот подло и не с руки

На Эрзрум наступает сама

Смертоноснейшая чума!

И поэт, попрощавшись с войной,

Уезжает обратно домой.

Будет долго еще вспоминать

Он турецких всадников рать

И шумящий узкий Дарьял,

И Крестовой горы пьедестал,

И блестящие наши победы,

И арбу с останками Грибоеда,

И могилку его на Мтацминде,

И Тифлиса пёстрые виды...

Да, запомнил поэт на век

Свой в Эрзрум дальний побег!

Ну а ныне выпало нам

По его проехать следам,

От спокойного Владикавказа

Через горы седого Кавказа

В нынешний город Эрзурум,

Где царит иной уже шум,

Шум двадцать первого века

И современного человека!

Батуми-Эрзурум, 5-8.05.2015

В Эрзуруме

Как и при Пушкине, молитвы муэдзина

Над Эрзурумом звучат и звучат,

Будто времени всё засосала тина,

Или время вернулось назад.

Так же солнце над крепостью всходит,

Так же холод спускается с гор,

И вражда никуда не уходит,

И религий не кончился спор.

Двести лет... Но ведь только внешне

Изменился старый Эрзурум,

И блаженный, и бурный, и грешный,

Переживший рождений бум.

И узнал бы поэт воскресший

Город, где царил сераскир,

Где гарем был с трущобами смешан,

Где османский буйствовал пир?

Ныне город как будто спокоен,

Но какие в нем страсти спят?

Пушкин понял, как город скроен,

Возвратившись в Россию назад.

И его следы ныне не скрыты

Там, где города длится шум.

Ничего из того не забыто,

Что прославило старый Эрзурум!

Эрзурум, ночью, 8.05.2015

* * *

«На свете счастья нет,

Но нет его и выше», -

Сказал в сердцах поэт,

Но я его не слышу.

На свете счастье есть,

Там, в небе, не иначе,

Где жизни новой смесь

Его спокойно прячет.

Земная жизнь, как жаль,

Лишь счастья подготовка,

А на Земле царящая печаль -

Небес коварная уловка.

Виктория Фоллс, Зимбабве, 22.09.2011

Пушкинская Муза

А за окном метель и вьюга,

И приближенье Рождества,

А в доме ты — моя подруга

И ощущенье волшебства.

Свеча горит, и чьи-то тени

Ведут по стенам хоровод,

А ветер песней дуновений

Куда-то нас с собой зовёт.

Леса молчат, и в вальсах снега

Колдует русская зима.

А на душе — покой и нега,

И Муза вечная сама…

Рождество, Конобеево, 7.01.1999

Любовь

Любви на свете нет,

А есть печаль и нежность.

Таков судьбы завет

И жизни неизбежность.

Любви на свете нет,

А есть покой и верность.

Знакомый всем сюжет,

Простая многомерность.

Любви на свете нет,

Как счастья нет на свете.

Так завещал поэт

В пророческом сонете.

2—6.04.2000

Признание

Я поэт есенинских кровей

С почерком «серебряного века»,

Но душе всего милей

Пушкинская библиотека.

30.09.2000

Счастье

На свете счастья нет, а есть страданий бездна,

И спорить с этим вовсе бесполезно.

На свете есть любовь, но нет совсем порядка,

И сознавать такое никому не сладко.

На свете правды нет, а есть одна тревога,

Уж такова, увы, судьбы людской дорога.

На свете есть печаль, но нет совсем свободы,

И лишь небес живых её даруют своды.

На свете жизни нет — есть жизни иллюзорность,

И остаётся нам смиренье и покорность.

16.04.2003

К Пушкину

На свете счастья нет, но есть любовь и вера,

И мне понятна их спасительная мера,

Они тебе помогут на Земле пройти

По самому тернистому и скользкому пути,

Ведущему туда - в небесные чертоги,

Где счастье ты найдёшь… в служенье Богу!

4.03.2013

Завет

Нет сил любить и ненавидеть,

И остаётся просто жить,

Дышать смиренно, слушать, видеть,

Стареть и с Богом говорить.

5—6.05.2002

Подражание Пушкину (с иронией)

Не зря извилистой тропой

Я пересёк пустыню мира,

Недаром камера и лира

Мне были вверены судьбой.

Порторож, 7.08.2011

Николай Степанович Гумилев

Николай Гумилев – этот «конквистадор» русской поэзии по праву получил звание лучшего поэта путешествий, ибо ему суждено было воспеть странствия по свету как никому другому. И он почти единственный в отечественной литературе обратил внимание на Африку, несколько раз побывав на «жарком континенте». Вспомнить о нем в этом году нам особенно важно, потому что ровно 100 лет назад – в конце августа 1921 г. - оборвалась его жизнь, полная драматизма и приключений.

Николай Гумилев – этот «конквистадор» русской поэзии по праву получил звание лучшего поэта путешествий, ибо ему суждено было воспеть странствия по свету как никому другому. И он почти единственный в отечественной литературе обратил внимание на Африку, несколько раз побывав на «жарком континенте». Вспомнить о нем в этом году нам особенно важно, потому что ровно 100 лет назад – в конце августа 1921 г. - оборвалась его жизнь, полная драматизма и приключений.

Мне посчастливилось более 10 раз следовать путями Гумилева в Африку, и я не мог не отразить свои ощущения от знакомства с миром дикой природы, овеянной стихами «конквистадора», в своих стихотворениях, сложившихся в итоге в небольшой цикл «По следам Николая Гумилева». В ближайшее время я планирую поехать в Эфиопию, где следы поэта-странника отпечатались сильнее всего, и там мне снова покажется, что он находится где-то совсем рядом, вместе с жирафами и слонами, сикоморами и баобабами…

По следам Николая Гумилева

Читая Гумилёва

Я на острове Родос

Читал Гумилёва,

Словно путника кодекс,

Как заветное слово.

Я читал Гумилёва

И далёкие дали

Видел снова и снова

Сквозь года и печали.

Он в чекистском подвале

В двадцать первом не сгинул

И земные едва ли

Просторы покинул.

Он, наверно, к Харрару

Караван свой подводит,

Африканские чары

Вновь в стихи переводит.

Он на львов и газелей

Охотится смело

И опять на пределе

Своё делает дело.

В Абиссинские горы

Свою ношу дотянет,

Где найдёт сикомору,

Под которой не встанет.

Родос, 7.07.2009

Судьба поэта

Развёртывается как свиток

Из песен судьба твоя,

Как цепь испытаний и пыток,

И странствий в чужие края.

Тебе, как бродяге по миру,

Дорог выпала честь,

И ты свою звонкую лиру

Пронёс как благую весть.

И гибели ты не боялся

В пустыне, на фронте, в Чека,

Твой путь ведь не оборвался,

Как не оборвалась строка.

Стихам твоим не померкнуть

По воле небес и Творца.

Ты вышел опять на поверку

В пути, что не знает конца.

Родос, 7.07.2009

Разговор с Гумилёвым

«Как жаль, что ты не увидел

Ни Чад, ни Мадагаскар,

Китая пёстрого виды

И дикой Камчатки дар.

Как жаль, что ты не добрался

До айсбергов и полюсов

И джунглями не восхищался,

И в Дели не видел снов.

Как жаль, что ты не потрогал

Ацтекских крутых пирамид

И рано прервал дорогу

В тот мир, что ещё не открыт.

Мы вместе могли бы добраться

В Иран и в Аляски леса

И там разгадать попытаться

Неведомых мест чудеса.

Охотились бы, кочевали,

Народы другие узнав,

И снова в стихах составляли

Всех странствующих устав.

С Россией бы мир сравнили,

Услышав чужую речь,

И Господа бы попросили

Русское слово сберечь.

Потом бы в края родные

Вернулись на вечный срок

И странствия наши земные

Воспели биеньем строк».

Родос, 7.07.2009

В долине баобабов

Посвящается Николаю Гумилёву

В долине древних баобабов

Я отдохнуть минуту лёг,

Но сон, почуяв мою слабость,

Меня в далёкий путь увлёк,

Где бездна звёздного масштаба

Открыла вещий уголок.

Я улетел в Эдем нездешний,

Где ангел чёрный мне сказал:

«Идёшь пока путём ты грешным

Среди Божественных начал,

И оказаться может безутешным

Твой неразгаданный финал.

Сверни туда, где мира тайна

В духовных вскроется трудах,

Где ты увидишь неслучайно

Кресты на древних куполах,

Где жизнь окажется бескрайна,

Когда исчезнет смерти страх...»

И он исчез… Я блеск Эдема

Во сне совсем не разглядел,

Потом очнулся, думал немо

Про свой предсказанный удел.

Что это – бред сознанья? Схема?

И есть ли бытия предел?

Вопросов больше, чем ответов,

Я, как и все, греховен, слаб,

На нашей призрачной планете

Я тоже Высшей силы раб.

А надо мной шумит от ветра

Огромный древний баобаб…

В буше, Зимбабве, 15.09.2011

В Аф-ри-ку!

Если в жизни ищешь лада

И свою душевную строку,

Думать много и не надо –

Поезжай-ка в Аф-ри-ку!

Ведь не зря сюда так рвались

Стихотворцы в прежние века

И самозабвенно воспевали

Мир с названьем Аф-ри-ка!

Я иду тропою той же

По просторам Аф-ри-ки,

Находя свой лад похоже

Всем напастям во-пре-ки!

Район озера Нэтрон, Танзания, 17.07.2013

С Гумилевым в Африке

И я удачным стал однажды,

Увидев, как большой жираф

По Африке гуляет важно

И не уносится стремглав

От человеческого взгляда,

Нарушив собственный уют…

И мне стал истинной наградой

По дикой Африке маршрут!

Тропою той же мы искали -

И ты, и я - духовные пути

И те же истины узнали,

Когда хватало сил идти.

Ты стал блуждающим поэтом,

Я по твоим пошёл стопам,

Воспев иные части света,

Где ты не появился сам.

Иран, Япония, Зимбабве,

Афон, Канада и Китай –

Ты не хотел увидеть разве,

Ища свой не открытый рай?

По мерам сил своих душевных

Я эти страны открывал

И сочиненье строк напевных

Тебе нередко посвящал.

Ты и сейчас бредёшь, наверное,

По неземным уже путям

И продолжаешь труд безмерный,

Служа скитаньям и стихам.

Район озера Нэтрон, Танзания, 18.07.2013

Гумилевская сикомора

В плену тенистой сикоморы

Так хочется забыться и уснуть,

И пусть шумят в миру раздоры,

И длятся континентов ссоры,

Я здесь узнаю жизни суть.

Во сне привидится открыто

Иной расклад иного бытия,

Где войны и вражда забыты,

Где люди счастливы и сыты,

Свои лелея страны и края.

Но этот сон, пожалуй, не реален,

Его навеял сикоморы дух,

Мир соткан из вражды, печали,

И он изменится едва ли,

Когда во сне замкнётся слух…

Под сенью старой сикоморы

Так сладко просто отдохнуть,

Вдыхая Африки просторы,

Ведя с собою разговоры

И собираясь в новый путь.

Район озера Нэтрон, Танзания, 19.07.2013

Я и снова баобаб

Вспоминая Николая Гумилева

Под стройным и гигантским баобабом

Я чувствую себя беспомощным и слабым.

Какую силищу вскормил природный дух!

И я, как утомлённый от жары пастух,

Иль странник, свой прошедший путь,

Хочу под баобабом медленно заснуть.

И пусть листва шумит над головою,

А я во сне таинственной стезёю

В дом свой далёкий сразу улечу,

Где снова всё мне будет по плечу,

Где ждёт меня семья и вдохновенье

И поисков духовных продолженье…

Мне подарил надежду баобаб,

Что я – дорог бегущих раб –

Тропой своей дойду до дома,

Где жизни терпкая истома

Меня однажды перестанет в даль манить,

И я, уйдя, начну по новой жить

Там, где растут и баобабы, и дубы,

Где нить уже иной судьбы

Своё по космосу продлит движенье…

Ну, а сейчас ещё в изнеможенье

Под баобабом мощным я лежу

И в небо синее с надеждою гляжу…

Чемба, Мозамбик, 1.11.2014

Сергей Александрович Есенин

Есенин, без сомнения, второй поэт России после «солнца русской поэзии», недостижимого на своем пьедестале-олимпе. Однако народная любовь к «рязанскому соловью» порой превосходит все возможные пределы, что отражается не только во внимании к его стихам, но и в многочисленных песнях, вобравших в себя есенинскую грусть и тревогу. Я рад, что мне выпало странствовать путями Сергея Есенина – от Константиново и Рязани, Москвы и Петербурга до Ташкента, Баку, Берлина и Нью-Йорка. И во всех этих местах я старался уловить невидимое присутствие «есенинского духа», так и не успокоившегося после трагедии в «Англетере» в 1925 г. Мой цикл стихотворений «Вспоминая Есенина» показывает эти мои переживания лучше всего.

В 2020 г. мне с моими коллегами удалось снять документальный фильм «Моя поэма - Русь! Дорогами Сергея Есенина», показав его поэтом-скитальцем, а также еще раз обратиться к исследованию гибели поэта, выступив на эту тему несколько раз в ютубе на каналах «День-ТВ» и «Наше Завтра». И я по-прежнему уверен, что «И не ушла и не пропала / Есенинская Русь, / Она лишь затаённей стала», и нам надо оставаться быть ей верными…

Вспоминая Есенина

Есенинская Русь

И не ушла и не пропала

Есенинская Русь,

Она лишь затаённей стала,

Упрятав от всемирного кагала

Свой возрождающийся пульс.

Есенинская Русь жива

В пейзажах, стихах и детях.

И предъявляет так же права

Её распевная молва,

Плетя свои нежные сети.

С Есениным Русь вовек

Свои не ослабит чары,

И будет жив человек,

Пока льётся песен разбег

Под звуки русской гитары...

И не ушла и не пропала

Есенинская Русь,

Она лишь царственно устала

И, сохраняя вечные начала,

Смерть побеждает и грусть.

Рязань-Константиново, 1- 2.10.2005

Родина поэта

Поэты рождаются там,

Где склоны речного откоса

Открыты суровым ветрам,

Где падают по утрам

На травы небесные росы.

Поэты рождаются там,

Где хмель берёзовой тайны

Течёт как вино по устам,

Где рядом высится храм,

Взлетая над нивой бескрайней.

Поэты рождаются там,

Где песни звучат помногу

По улицам и домам,

И где ведёт по полям

Тропа неприметная к Богу.

Рязань-Константиново, 1-2.10.2005

У откоса

Константиновские холмы

В небеса от Оки улетают,

И стоим зачарованно мы,

Подойдя к самому краю.

Там вдали уплывает в Русь

Затаённой реки теченье,

И приходит тихая грусть

По есенинскому исчезновенью.

Почему он так рано ушёл

По тропе в небесные выси,

И сиротским стал русский дол,

На речном оборвавшись мысе?

Вновь обряда закатного кровь

Каждый день припадает к тыну.

Материнская крепче любовь

По ушедшему рано сыну.

Константиново, 2.10.2005

В Константиново

Я вижу живого Есенина

На фоне леса осеннего,

Идущим тропою волнистой

По жизни своей тернистой.

Идёт он, порой спотыкаясь,

Греша, созидая и каясь,

Сквозь сумрак вечной печали

В грядущие русские дали,

Как светоч народного духа,

Как лучшей судьбы порука.

И пусть застилают дорогу

К березовой роще и Богу

Туманы беды и мороки,

Рассеют их страстные строки.

Давно уже путник Есенин

Проследовал в райские сени,

Руси указав тот же путь,

С которого нам не свернуть.

Рязань-Константиново, 1-2.10.2005

Танго листвы

Сергею Есенину посвящается

Веют предзимней прохладой

Сумерки бабьего лета,

Но дождевые рулады

Осени, нет, не отпеты.

Грянет ещё напоследок

Танго листвы запоздалой,

И у танцующих веток

Листьям не будет причала.

Танго закружит в полёте

Пёстрый коктейль соцветий,

Но вскоре зимним фокстротом

Снег заплетёт свои сети.

Лист улетит последний

В вихре внезапной метели,

И на морозной обедне

Стужа свой полог расстелит.

Константиново-Москва, 2, 9.10.2005

В Пощупово: Иоанн Богослов и Есенин

Обитель Богослова не случайно

Явилась не брегах Оки:

Открылась Иоанну тайна,

Что лучше этой нет реки –

Неторопливой и бескрайней –

Для поэтической строки.

Так угадал Апостол появленье

Того, кто этот край воспел –

До боли и самозабвенья,

Кто жизни превзошёл предел

Струной душевного кипенья

В сумятице опасных дел.

Есенин Божье слово смело

По-русски нам пересказал,

Его душа с восторгом спела

Мелодии родных начал

И возвела его всецело

На Лиры русской пьедестал.

Пощуповский Иоанно-Богословский монастырь, 14.06.2014

В раю

Если крикнет рать святая:

«Кинь ты Русь, живи в раю!»

Я скажу: «Не надо рая,

Дайте Родину мою».

С.А Есенин

Вода как мягкое желе

Укутала в пелёнки тело.

Есть рай и на нашей Земле -

Здесь, у морского предела.

Повсюду царствует покой,

Помноженный на совершенство.

Но почему-то мир такой

Несёт не только блаженство.

Ты скоро начнешь тосковать

По дому и кругу родному,

Захочется вновь уставать,

Чтоб выспаться к выходному.

Ты снова захочешь туда,

Где в моде не райские страсти

И где царят как всегда

Отнюдь не небесные власти.

От зноя и солнца устав,

Ты вспомнишь снега и метели,

Не прочь остудить свой нрав

В святой ледяной купели.

Ты снова станешь готов

К сплошной городской суматохе

И стойко принять без слов

Приметы зловещей эпохи.

И если на самом краю

Тебя строго спросит Мессия,

Ты выберешь жить не в раю,

А в грозной и грешной России.

Мармарис, Турция, 20.08.2005

Мардакяны и Есенин

Мардакяны, Мардакяны,

Вы – каприз забытых снов,

Манящих в чужие страны

По следам заветных слов,

Что шептал давно Есенин:

«Шаганэ, ты моя, Шаганэ…»

И я вижу как будто бы тени

Той поры в бакинской стороне.

Мардакяны – место, где поэту

Счастье приоткрылось наяву.

Я сюда приехал в поисках ответов,

Позабыв сумбурную Москву.

Жить зачем? Во что же верить?

Как найти забытую любовь?

Что скрывают смертные нам двери?

Как разжечь стареющую кровь?

Может быть, Есенин мне подскажет,

Что ему открылось здесь, в Баку?

И стоит ли он ещё поэзии на страже,

Сберегая каждую свою строку?

Но молчат как прежде Мардакяны,

Лишь деревья кронами шумят.

Я свои не залечил здесь раны,

И Есенин в том не виноват.

Он ушёл на Родину Хайяма,

Чтобы с ним по Персии бродить.

Ну а нам его осталась драма,

Как судьбы неведомая нить…

Мардакяны, 14.07.2012

Ташкент

Ташкент – «город хлебный», добрый и тёплый,

И скольких он по-настоящему спас, накормил,

Когда войны докатились ужасные волны

Туда, где царил в 41-м ташкентский пыл.

Ташкент - город и стихотворений, и песен,

Ведь не зря здесь Есенин Восток воспевал,

А для Ахматовой мир тут не оказался тесен,

Когда и её Ташкент от смерти спасал.

Ташкент – город древних традиций и веры,

Сквозь него шёл когда-то шёлковый путь.

И все эти качества я сам на себе проверил,

Сумев на Ташкент беспристрастно взглянуть.

Ташкент, 8.11.2016

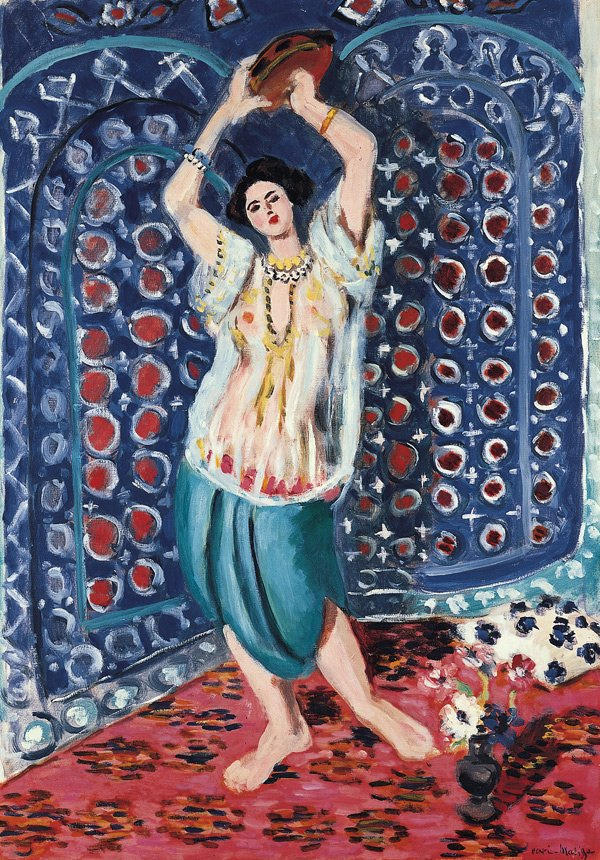

Поэтический Шираз

«Все поэты из Шираза», -

Так Есенин говорил.

Я поверил в это сразу,

Лишь в Шираз я угодил.

Саади, Хафиз, Фирдуси,

Низами, Омар Хаям…

Рифма здесь давно во вкусе

И подобна чудесам.

«Если перс не пишет песни,

То не видел он Шираз», -

Да, Есенин, как кудесник,

Точно понял местный фарс.

Здесь сегодня в каждом доме

Есть непризнанный поэт,

И плывёт стихов истома

Сквозь отметки тысяч лет.

Жаль, в Шираз Сергей Есенин

Так ни разу не попал,

Но струна его творений

Здесь нашла свой идеал.

Шираз, 3.12.2009

Утро в Ширазе

Встаёшь с загадкой в голове:

Ты где сегодня спал в постели –

В Ширазе, Лондоне, Москве,

Шанхае, Токио, Брюсселе?

Пора заканчивать прыжки

На самолётах по планете,

Пусть будут москвичи близки

И книги в тихом кабинете.

Пора без беготни воспеть

Увиденные в мире дали,

Ну а пока дано мне лицезреть

Персидские просторы и печали.

Мне ночью снятся радужные сны –

Таков каприз прекрасного Шираза,

А в мыслях шёпот лунной тишины,

Как вспышки стихотворного экстаза.

Шираз – пристанище поэтов, мудрецов,

Влюблённых и кочующих по свету.

И сколько новых явится стихов

Благодаря его нетленному завету.

Шираз, 2.12.2009

Шираз

Шираз – город птиц и цветов,

Город снов и сильных дурманов,

Город вечных и чистых стихов,

Город редких, но вещих туманов.

Здесь покоится с миром Хафиз –

Соловей персидских печалей.

Он воспел и любовь, и каприз,

И красоты невиданных далей.

В мавзолее своём Саади

Тихо дремлет, к себе приглашая

Всех поэтов мира придти,

Из России, Европы, Китая…

Ведь поэзии благостный дар

Одинаков для тысяч поэтов,

А Шираз – это чистый нектар

Для поэм, рубаи и сонетов.

Шираз, 3.12.2009

В персидской стороне

Я спросил сегодня у менялы,

Что дает за полтумана по рублю,

Как сказать мне для прекрасной Лалы

По-персидски нежное "люблю"?..

Сергей Есенин

Энергию жемчужного Востока,

Как нектар с хмельных полей,

Собираю я… Но не одиноко,

А с заметной помощью твоей.

Мы с тобой, моя Шахерезада,

Здесь, в персидской стороне!..

И домой уже совсем не надо

Рваться сердцем, как обычно, мне.

Мы вдвоём, подруга-Лала,

Вместе слышим утренний намаз,

Разъезжая по стране немало

И испытывая от ковров экстаз.

Шаганэ моя, мы в толчею базаров

Не боимся вовсе попадать

И хлебаем чай из самоваров,

Чтобы душу жаром согревать.

Мы с тобою, дорогая Шага,

Пьём вино благоуханья роз,

Понежней оно, чем наша брага,

С привкусом и горечи, и слёз.

Гелия моя, с тобой на пару

Попадая в мир миниатюр,

Мы мечетей ощущаем хмару,

Но обходимся без страха и микстур.

В жизни есть ещё у нас отрада!

На душе всегда спокойно мне,

Если ты идёшь со мною рядом,

Шаганэ, моя ты, Шаганэ…

Тегеран, 21. 11. 2011

Голгофа Есенина

Рифмы опять простреливают

Сердце поэта насквозь.

Есенин стихами меряет

Судьбы своей сжатую ось.

Она как петля скрутилась.

И как же её миновать?

Надеждой на Божию милость,

Верой в стихов благодать?

Есенин шёл на голгофу,

Сбиваясь, но как храбрец,

Бросающий дерзкие строфы

В поэзии русской венец.

Есенин ни разу не сдался

Ни хитрым вождям, ни ЧК,

И русским поэтом остался,

Крестьянским, своим, на века.

И он был убит в «Англетере»

За то, что Святую Русь

Не предал враждебной вере

И всем нам сказал: «Я вернусь!

Вернусь зарёй несказанной

Над плёсом тихой Оки.

И будут навек желанны

В народе мои стихи!»

Вёшки, 21.11.2020

Поэты-страстотерпцы

Поэтов гибельные драмы –

Часть колоссальной панорамы

Под именем «Русская судьба».

И эта жертвенная монограмма

Венчает страстотерпцев шрамы

Там, где кипела страшная борьба -

Борьба за небеса и слово,

За сбережение родного крова

За вольность, веру, правду, честь.

Поэты рвали на себе оковы,

Чтобы творить, страдая, снова,

И получали рикошетом месть.

Их имена, как тягостные тени:

Рылеев, Пушкин и Есенин,

Блок, Грибоедов, Гумилёв…

Но если б не было падений,

То не явился б русский гений

В мир неизведанный стихов!

Вёшки, 24.11.2020

Англетер

В Англетере, в Англетере

То, что было, то прошло:

Для гостей открыты двери,

Сухо, сытно и тепло...

Таковы времён законы,

Ранам надо заживать...

Но как будто слышишь стоны

Там, где в пору отдыхать.

Будто чувствуешь невольно

В теле скользкий холодок,

И на сердце стало больно,

И пульсирует висок.

Так и видишь чьи-то тени

Жуткие - ни дать, ни взять,

Будто бы идёт Есенин,

Как на плаху, в номер пять...

Санкт-Петербург, 27.05.2021

Рядом с Исакиевским собором

Ангелы Исакия ещё хранят

Душу убиенного Сергея

И стихи его по-прежнему твердят,

В небесах над храмом рея.

Неприкаянный его и скорбный дух

Взяли ангелы на вечные поруки...

Но тревожат в Англетере слух

Еле слышимые шорохи и звуки.

Это не умолк ещё ничуть

Гул случившейся здесь брани,

Оборвавшей дерзкий путь

Русского поэта из Рязани.

И лишь Господу известно до сих пор,

Как ушёл поэт из жизни грешной,

Как поёт судьбе наперекор

Он ещё во тьме кромешной.

Ведь поэт не зря давно сказал,

Что ему «не надо рая»,

И оставила ему родной причал

Не напрасно рать святая...

Ангелов Исакия всё ту же рать

Солнце осветило снова.

Продолжает в небесах звучать

Вещее есенинское слово.

Санкт-Петербург, в «Англетере», 27.05.2021

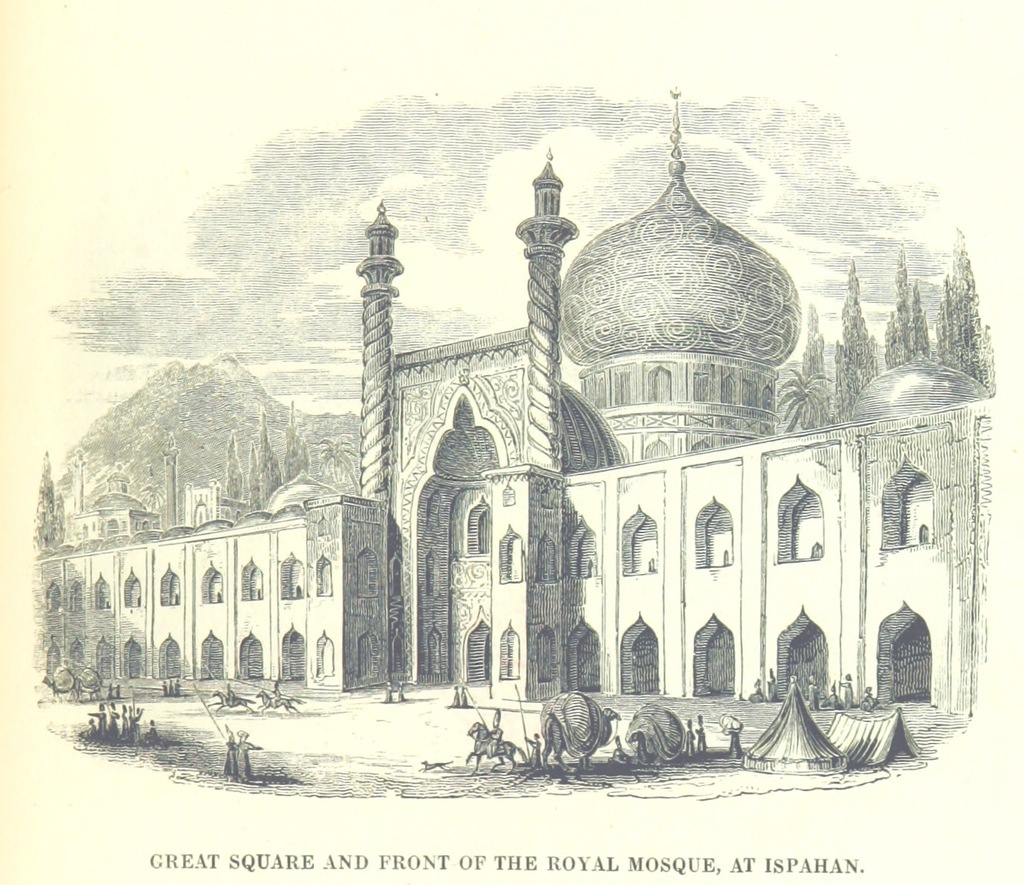

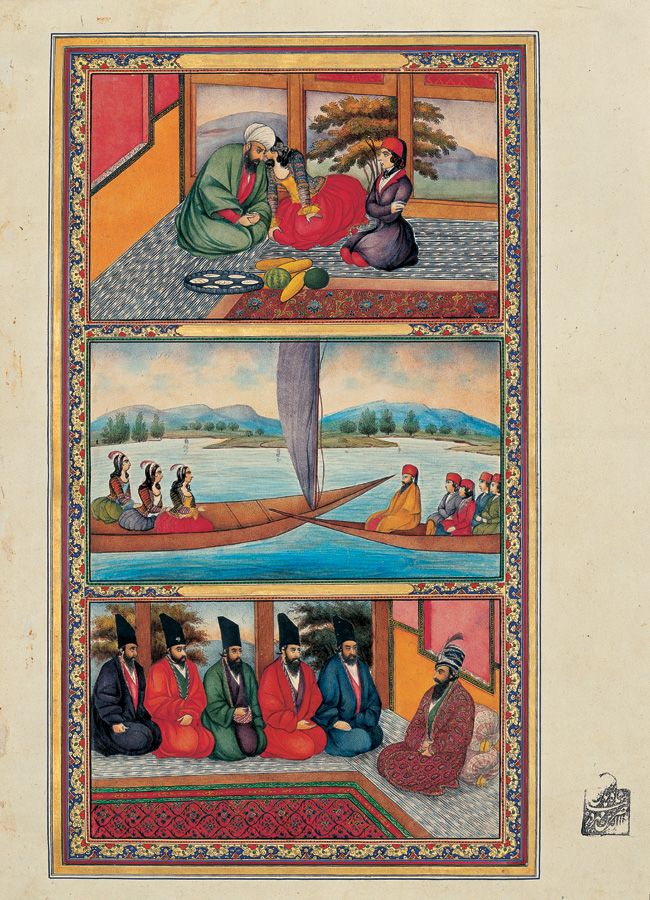

Александр Сергеевич Грибоедов

Александр Грибоедов вошел в историю не только как автор гениальной комедии «Горе от ума», но и как выдающийся воин и дипломат, отдавший жизнь за Отечество. Помимо этого он был странником и путешественником, семь раз преодолевавшим тяжелый путь от Петербурга до Тифлиса и Ирана. И мне, как исследователю биографии великого поэта, пришлось проследовать всеми путями Грибоедова, вплоть до туманного Тебриза и Тегерана, разбираясь в хитросплетениях трагической судьбы. Параллельно я отражал свои впечатления от этих странствий в стихах, сложившихся в итоге в цикл «Грибоедовскими тропами», представляемый теперь читателям. В этом цикле поэт-странник предстанет не столько гением и писателем, сколько страстным и удивительным человеком, которому по плечу были даже самые героические деяния.

Грибоедовскими тропами

Грибоедов

Поэт в России больше, чем поэт,

Особенно на службе царской.

И Грибоедов этот горестный завет

Нам первым доказал ценой побед,

Судьбой своей печальной и бунтарской.

Гусар, повеса, музыкант, бунтарь,

Поэт и дипломат, и, наконец, посланник!

Открыл он жертвенный поэтов календарь,

Когда в Иране встретил роковой январь,

Как мести неминуемой избранник.

Ответил он пред персами за Туркманчай

И славу русского оружия лихого.

И всё случилось будто б невзначай,

Чернь якобы тогда хватила через край,

Но эта ложь для знающих совсем не нова.

Не мудрено опять свалить свои грехи

На люд простой, доверчивый и грубый,

И попытаться сотворить из этой требухи

Фальшивые и тошнотворные духи

Для русофобского всемирового клуба.

А Грибоедов пал как истинный солдат

На поле давней смертоносной брани,

И в этом сам поэт совсем не виноват,

Он оказался лишь в дни тягостных утрат

В неколебимом, но опасном русском стане.

Поэт в России часто сам герой

И жертва высших обстоятельств.

И как же хочется печальною порой

Вдруг возродить поэтов русских строй,

Не спасшихся из плена обязательств.

Рогашка Слатина, Словения, 5.06.2010

Военно-Грузинская дорога

Мы повторяем тот маршрут,

Который вдохновлял поэтов

Стать поэтической кометой,

Исполнив благодатный труд.

Владикавказ спокойный, Ларс,

Казбеги, перевал Крестовый…

И ты Кавказа приоткрыл основы,

Как будто открывая Марс.

А дальше Млета и Душет,

И Гудаури, и Пасанаури…

Нам дарит крепость Ананури

Приметы самых древних лет.

А вот и Мцхеты гордый лик,

Где православие торжествовало,

Но нам уже предгорий мало,

Нам подавай тифлиский шик!

Тифлис - мечта поэтов всех,

Здесь находивших вдохновенье,

Искавших сердцу искупленье

За дней былых позор иль грех.

Тут стихотворное свое перо

Оттачивали Пушкин, Грибоедов,

А Лермонтов их славные победы

Поэзией вновь превращал в добро.

И как же горестно порой бродить

По улочкам причудливым Тбилиси:

Поэтам ведь в плену небесных миссий

Не удалось ещё немножечко пожить!

В дороге, Владикавказ-Тбилиси, 2.05.2015

ВГД

Что это, братцы, за несносная дорога

Была в горах когда-то? Просто жуть!

От Владикавказа до Тифлисского порога

Неделю лямку приходилось всем тянуть.

Казалось бы, ну, километров двести,

А ты попробуй, как на брюхе проползи

Напасти все, здесь собранные вместе,

И сам себя до Грузии желанной довези.

Грязь, снег, лавины, камни, перевалы,

Проходы узкие, дожди и холода,

Напасти горцев и смертельные обвалы,

И прячущаяся за углом беда...

Тот, кто прошел хоть раз такой дорогой, -

Герой. И это должен каждый знать.

А Грибоедову семь раз пришлось у Бога

Просить себе в дороге этой благодать,

В палатках ночевать в снегу безмерном

Там, где Крестовый вьется перевал,

И вновь считать уроны и потери,

Что нанесла дорога, как кинжал.

Но можно все пути пройти удачно

И поскользнуться вдруг нежданно там,

Где Тегеран тебя не примет мрачный

И поглотит бессмысленный бедлам...

А мы сегодня ту же самую дорогу

Проехать можем и за пять часов

И вспомнить тех, кто был на службе Богу,

Отечеству и был на все готов!

На Военно-Грузинской дороге, 2.05.2015

Сиони

И после всех немыслимых тревог

Привел меня в Собор Сионский

В Тбилиси благодатный Бог...

Хоть он суров и часто строг,

Но дар мне этот Вавилонский

Открыл биенье новых строк.

Я вновь спешу к Сионским высотАм,

Как это делали мои предвестники-поэты,

И жажду отыскать для сердца там

Приближенность к извечным небесам,

Чтоб жизнь моя на этом свете

Не превратилась в пустоту и хлам.

А храм Сионский полон тишиной,

И свечи жаркие бросают тени,

И дышит грудь истомой вековой,

Влекущей в мир духовный за собой.

И понимаешь ценность тех мгновений,

Когда Господь следит, спасая, за тобой!

В Сионском соборе, 2.05.2015

Мтацминда

Кривые улочки Тбилиси

От вод недвижимых Куры

Бегут в заоблачные выси,

К подножию Святой горы,

Горы, где жил в своей пещере

Монах из Сирии Давид,

Родоначальник местной веры,

Принесший монастырский быт.

И в честь его вознёсся к небу

На склоне лик монастыря,

Где длится до сих пор молебен

С хвалой Небесного Царя.

А в монастырском тихом гроте

Мятежный автор «Горя от ума»

Нашёл приют на повороте

Дорог своих сквозь времена,

Сквозь дали Грузии, Ирана,

И всех иных Кавказских стран…

Поэта здесь затихла рана,

Что смерть ему принёс Иран,

Иран – соперник величавый,

Востока древнего оплот,

Схлестнувшийся с российской славой

На смерть саму, не на живот.

И в этой схватке беспредельной

Пал Грибоедов как посол,

Который храбро в миг смертельный

На казни эшафот взошёл.

Но не один он в мрачном гроте

Нашёл пристанища приют,

С ним рядом та, кто в ласке и заботе

Любви своей явила труд.

Ведь «Чёрной розою Тбилиси»

Её давно назвал народ

За верность, что любовь возвысит

До самых призрачных высот.

«Ум и дела твои бессмертны,

Но для чего тебя пережила…»

Здесь и сегодня всем заметны

Времён ушедших зеркала.

Нино всё так же сберегает

Живую память вдовию о том,

Кто до сих пор по Персии гуляет

Но возвращается к Святой горе потом.

Мтацминда чудо-панораму

Являет каждому, кому дано узреть

Любви и долга истинную драму,

Поправшую собою смерть.

Тбилиси, 17.07.2012

Опять Тбилиси горами пленяет,

Бегущими сквозь годы ввысь,

И снова сердце вдохновляет

На стихотворную корысть:

Запечатлеть рифмованной канвою

Кавказа царственный портрет,

Чтоб взять его потом с собою

В Москву, как странника завет.

Кавказ и нынешний достоин

Восторгов пылкого певца,

Хоть по-иному он устроен

Под сенью чуждого венца.

Ушли в былое вехи единенья,

И дружбы пыл давно остыл,

Но всё равно какое-то волненье

Мне город этот подарил.

Живут в нём невидимкой тени

Тех, кто Тифлис в стихах воспел

И руку дружбы без сомнений

Для Грузии подать успел.

Не зря здесь Пушкин, Грибоедов

И Лермонтов свой проявили нрав,

Представив русскую победу,

Как будущего единенья сплав.

И даже ныне Тёплый город,

Как исстари его тут нарекли,

Дух русскости показывает скоро

На рубежах своей земли.

Тбилиси мне по-прежнему товарищ,

Заблудший, гордый, но родной,

И пусть века страданий и пожарищ

Не увлекут его, как прежде, за собой…

Тбилиси, 27.04.2013

В Вербное воскресенье

Вербное в Тбилиси воскресенье

Также всем бросается в глаза,

Но не верба – главное растенье,

А растенье под названьем бза.

Веточки, как будто эвкалипта,

Целый год цветенье сохранят.

Со Святой Земли они, с Египта

Принесли в Тбилиси свой наряд?

В монастырь сирийского Давида

Люди поднимаются с трудом.

Лучше нет с Мтацминды вида

На происходящее кругом.

И любой, кто в монастырь приходит,

На секунду голову склонит

Пред могилами на входе,

Где поэт с супругою лежит.

Им, наверно, тоже воскресенье

Что-то в мир иной передаёт.

Ведь на свете вовсе нет забвенья,

Если память сердце бережёт.

А с надгробий веточки свисают,

Как весны и жизни торжество.

Смерть, конечно, на Земле бывает,

Но не смерть важней всего.

Главное – пройти свою дорогу

Как предписано твоей судьбой

И довериться в объятья Бога,

Знающему путь дальнейший твой.

Вербное воскресенье, Тбилиси, 28.04.2013

Цинандали

В усадьбе знатной Цинандали,

Которой даже царь владел,

Мы много нового узнали

О том, кто создал сей удел.

Князь Александр Чавчавадзе,

Герой, правитель, генерал,

Поэт-романтик, если вкратце,

И винодел, и либерал.

Он первый винзавод грузинский

Построил, не жалея сил,

И парк изящный, исполинский

Своим потомкам подарил.

А главное его творенье –

Семья, три дочери и сын,

Плоды земного вдохновенья,

Итоги жизненных картин.

Средь них цвела, как роза, Нина,

Которой выпало судьбой

Прославить этот род старинный

Любовью вечной и простой.

Супругой гения полгода

Она всего лишь пробыла

И верность предпочла свободе,

Когда трагедия произошла.

И именно в цветущем Цининдали,

В персидский собираясь путь,

Молодожёны счастья разгадали

Загадочно-возвышенную суть.

Потом здесь также побывали

Лев Пушкин, Лермонтов, Дюма

И Алазанский мир узнали,

От красоты его сойдя с ума.

Сейчас же тихая усадьба

Спит, не страдая суетой…

А мне всё видится та свадьба

И молодых приезд домой.

Полгода лишь восторгов и печали

Им выпало среди тревог,

Чтоб спас любовь их, как скрижали

Бесценные, навечно Бог.

Цинандали, 29.04.2013

В усадьбе Чавчавадзе

Цинандали, Цинандали

Нас с тобой очаровали.

Цинандали, Цинандали

Нас с тобою увлекли

В историческое ралли,

В опьяняющие дали

Винодельческой земли.

Цинандали, Цинандали –

Многие о нем мечтали…

Пьяными с тобою стали

Мы от белого вина.

Грибоедова венчали

Здесь в предвестии печали:

Он и Нина не познали

Чашу счастия до дна.

Ветры злобного Ирана

Налетели с Тегерана,

Напророчив смерти рану

В сердце русского посла.

И из вражеского стана

В алазанские туманы

Опустилась драмы мгла…

20.03.2014

Грозный

Когда то здесь «Грозная» стояла крепость,

Кавказская война полстолетия шла,

И Новую Россию недавно на крепость

Проверяли уже иные батальные дела.

Здесь арестован был давно Грибоедов

За своих декабристских друзей,

И Ермолов проявлял свое кредо

Защитника имперских рубежей…

А теперь современный Грозный,

Поднявшись из жутких руин,

Стал центром Кавказа серьёзным

С характером гордым своим.

И несмотря на страсти былые,

Примиренье народов – не миф.

Грозный, времена пройдя шальные,

Спокоен, величествен и красив.

И пусть истории новые грозы

Обходят в дальнейшем стороной

Город с именем Грозный

И необычно-яркой судьбой.

Вёшки, Рождество, 7.01.2019

Вспоминая Грибоедова

За три часа до Тегерана

Можно нынче долететь,

И как же это странно

Лихая круговерть!

А раньше Грибоедов,

Чтобы добраться сюда,

Месяца три разъездов

Терпел… Ну просто беда…

И этот прогресс помогает

Быстрее взять и открыть

Иран от края до края

И тяготы странствий забыть.

Вот вновь самолёт взлетает

В недолгий всего лишь путь,

А хочется, сам не знаю,

Его как встарь растянуть…

Тегеран, 20.11.2011

Тебриз

Солнце встало над Тебризом…

С гор, бегущих под откос,

Вдруг лёгким повеяло бризом

С запахом снега и роз.

Славные места Азербайджана,

Пережившего в течение веков

Суровые войны и раны

С примесью природных катастроф.

Здесь четырежды пришлось сражаться

Русским доблестным войскам,

Чтобы земле этой остаться

Не подвластной злым врагам.

И в Тебризе русское дыханье

Ты случайно можешь ощутить,

Как истории напоминанье,

Как веков не тронутую нить.

Грибоедов здесь три года пробыл,

«Горе от ума» стараясь сочинять,

Побеждая проявленья злобы

И храня России твердую печать.

Пережил он здесь мгновенья счастья

С молодой красавицей-женой

Накануне заговора власти -

Яростной, коварной и чужой.

Жаль, но даже дом посольский

Брошен ныне, как ненужный хлам…

Долго же Тебриз по бровке скользкой

Шёл навстречу бурям и ветрам.

А сегодня он совсем спокоен

В окруженье величавых гор,

Принаряженных зимы рукою

В снежный ненавязчивый убор.

Тебриз, 24.11.2011

Всё тяжелей…

Всё тяжелей в пути по свету

Чужие дали открывать

И восклицать: «Карету мне, карету!»

Перед скитанием опять.

Всё тяжелей от дома отрываться:

У возраста своё лото,

Но тем приятней возвращаться

Домой, в родимое гнездо.

В лесу, район Чинчага, Альберта. Канада, 22.05.2013

«Карету мне, карету!»

Всё тяжелей и тяжелей

Странствовать по свету,

И хочется кричать сильней:

«Карету мне, карету!»,

Чтоб долететь домой на ней

Сквозь километров тину,

И странствий пыль стереть скорей

С истоптанных ботинок.

Кострома, 16.08.2014

Охота к перемене мест

Мы то и дело странствуем по свету,

В охоте к перемене мест выискивая толк,

И ищем для себя назревшие ответы,

Где в мире есть заветный уголок.

Но после множества скитаний по планете,

Мы убеждаемся, увидев всё окрест,

Что ничего на свете лучше нету

Родных и хорошо знакомых мест.

Лос-Анджелес, 3.02.2018

Странствия по Грибоедову

«Хотел объехать целый свет,

И не объехал сотой доли», -

Вот этот Грибоедова завет

По собственной я понял воле,

Когда по свету колесил

Я, как Онегин или Чацкий,

По мере вёрст своих и сил,

Деля скитания по-братски

То с другом, то с моей женой,

С коллегами, с охотниками даже,

А то наедине с самим собой

Или с детьми и внуками на страже.

«Где был? Скитался столько лет!», -

Могу ответить, братцы, честно:

Шагами мерил белый свет,

А где? Да, это всем известно.

«Где лучше? Где нас просто нет», -

Таков девиз, страдающих негласно

«Охотой к перемене мест»,

Хоть это трудно и опасно.

Я все ещё во времени бреду,

Как Чацкий странный и Онегин,

Пока в пути без сил не упаду

Там, где идут на землю снеги.

Тобольск, 9.08.2019

Суть жизни

Жизнь - путешествие! Восхитись дорогой

И лови за верстою версту!

Но возвращайся к родному порогу,

Отечества дым угадав на лету.

Жизнь - путешествие по тропинке,

Бегущей туда, где увидишь не раз

Исхоженных троп живые картинки,

Сплетающих жизни пёстрый рассказ.

1.09.2019

Жизни лихо (Грибоедовские сны)

Сознанье с сердцем не в ладу!

Когда первому не снится,

Хоть просто так, хоть на беду.

Второе – не угомонится.

Тревоги возбуждают ум,

А сердце тяготят невзгоды,

И распаляют жизни шум

Бегущие безмерно годы.

Как не зачахнуть горем от ума

И победить сердечные напасти?

И неужели жизни кутерьма

Не озарит улыбкой счастья?

Дневной венчает марафон

Ночная вновь неразбериха.

Подарено нам испокон

Для испытаний жизни лихо!

Вёшки, 26.11.2020

Русский Рим, Зинаида Волконская и Гоголь

Столица Италии, начиная с пушкинской поры, не случайно стала центром притяжения не только российских поэтов и писателей, но и художников, архитекторов, композиторов, музыкантов. И так получилось, что рассвет русского присутствия в Риме пришелся на 20–40 е годы XIX века, когда в Вечном городе блистали русские салоны Зинаиды Волконской, которые вдохновляли русских поэтов и писателей. Об этом малоизвестном, но крайне интересном факте литературной истории России рассказывает историк, поэт, автор проекта «Поэтические места России» Сергей Дмитриев.

Магнит Рима для «русского сердца»

В мире не так много мест, куда в первую очередь рвется любой человек, едва задумавшийся посмотреть дальние страны. И Рим в этом ряду занимает несомненный пьедестал, притягивая к себе как всесильный магнит путешественников и любознательных. Мне тоже посчастливилось испытать на себе притяжение «Вечного города», когда еще в 1999 году я впервые прикоснулся к его прохладным колоннам, написав эти стихи:

Рим был и есть, иного не дано,

К нему приводят все дороги.

И мне однажды было суждено

Застыть в поклоне на его пороге.

Отсюда правили империей веков,

Раскинувшейся на полмира,

И нет на свете стран и языков,

Где бы не знали царственного Рима.

Затем последовали мои новые посещения древнего города, погружение в его глубокую историю и новые стихи, посвященные этому удивительному месту:

Я нутром своим

Рвусь в далёкий Рим,

Где фонтан Треви

Забурлит в крови,

Где взбодрит сильней

Древний Колизей,

А мельканье вилл

Вдруг прибавит сил.

Рим в меня вдохнёт

Времени полёт,

И с былых веков

Он сорвёт покров.

Каждый его вздох —

Бег иных эпох.

Рим душой богат,

Он мне друг и брат!

Сквозь просторов дым

Я увижу Рим!

Этот город обладал и обладает восхитительным свойством дарить энергию и действительно окрылять любого, кто попробует проникнуть в его историю, понять его тайны и чудеса, подняться над суетой сиюминутности и увидеть оттуда приметы ушедших времен:

Холмы, дома и черепицы крыш

Бегут размеренно по склонам,

И ты за ними в небеса летишь

С благодареньем и поклоном

Святому городу, которому дано

Быть странником сквозь вечность.

Ему давно на свете суждено

Длить жизни бесконечность.

И вот уже как будто за спиной

Ты ощущаешь чудо-крылья,

Которые несут тебя стрелой,

Удваивая всякие усилья.

Обратившись после нескольких посещений Рима к теме «Вечный город в русской поэзии», я поразился, какой заметный след оставил он в творчестве замечательных русских поэтов самых разных эпох: и Золотого, и Серебряного века, и послереволюционного периода. Причем было совсем не важно: удавалось ли этим поэтам посещать Рим, или они переносились в него только на волнах своего воображения. Римское дыхание все равно ощущалось в их стихотворных опытах. Юный А. С. Пушкин отдал дань такому увлечению еще в Лицее, когда в стихотворении «Лицинию» нарисовал яркую картину падения Древнего Рима:

Предвижу грозного величия конец:

Падет, падет во прах вселенныя венец.

Народы юные, сыны свирепой брани,

С мечами на тебя подымут мощны длани,

И горы и моря оставят за собой

И хлынут на тебя кипящею рекой.

Исчезнет Рим; его покроет мрак глубокий;

И путник, устремив на груды камней око,

Воскликнет, в мрачное раздумье углублен:

«Свободой Рим возрос, а рабством погублен».

Впоследствии римские и итальянские образы еще не раз волновали воображение Пушкина, которому так и не удалось побывать на берегах Тибра. Не смог увидеть Рим и рано ушедший из жизни поэт Д. В. Веневитинов (1805–1827), который в стихотворении «Италия» объяснился в любви к стране на Аппенинском полуострове:

Акварель П.Ф. Соколова. 1827 г

Италия, отчизна вдохновенья!

Придет мой час, когда удастся мне

Любить тебя с восторгом наслажденья,

Как я люблю твой образ в светлом сне.

Без горя я с мечтами распрощаюсь,

И наяву, в кругу твоих чудес,

Под яхонтом сверкающих небес,

Младой душой по воле разыграюсь.

Там радостно я буду петь зарю

И поздравлять царя светил с восходом,

Там гордо я душою воспарю

Под пламенным необозримым сводом.

А поэт Е. А. Баратынский (1800–1845), вырвавшийся в конце жизни в Европу, но скончавшийся в Неаполе, так и не увидев Рима, также оставил свой яркий гимн городу на Тибре:

Небо Италии, небо Торквата,

Прах поэтический древнего Рима,

Родина неги, славой богата,

Будешь ли некогда мною ты зрима?

Рвется душа, нетерпеньем объята,

К гордым остаткам падшего Рима!..

Примерно такие же восторженные строки о Риме оставил русский поэт И. И. Козлов (1779–1840), которому тоже было не суждено встретиться с этим городом:

Лети со мной к Италии прелестной,

Эфирный друг, фантазия моя!

Земля любви, гармонии чудесной,

Где радостей веселая семья

Взлелеяна улыбкою небесной,

Италия, Торкватова земля,

Ты не была, не будешь мною зрима,

Но как ты мной, прекрасная, любима!

А вот что писал на ту же тему А. Н. Плещеев (1825–1893):

Люблю стремиться я мечтою

В ту благодатную страну,

Где мирт, поникнув головою,

Лобзает светлую волну,

Где кипарисы величаво

К лазури неба вознеслись,

Где сладкозвучные октавы

Из уст Торкватовых лились...

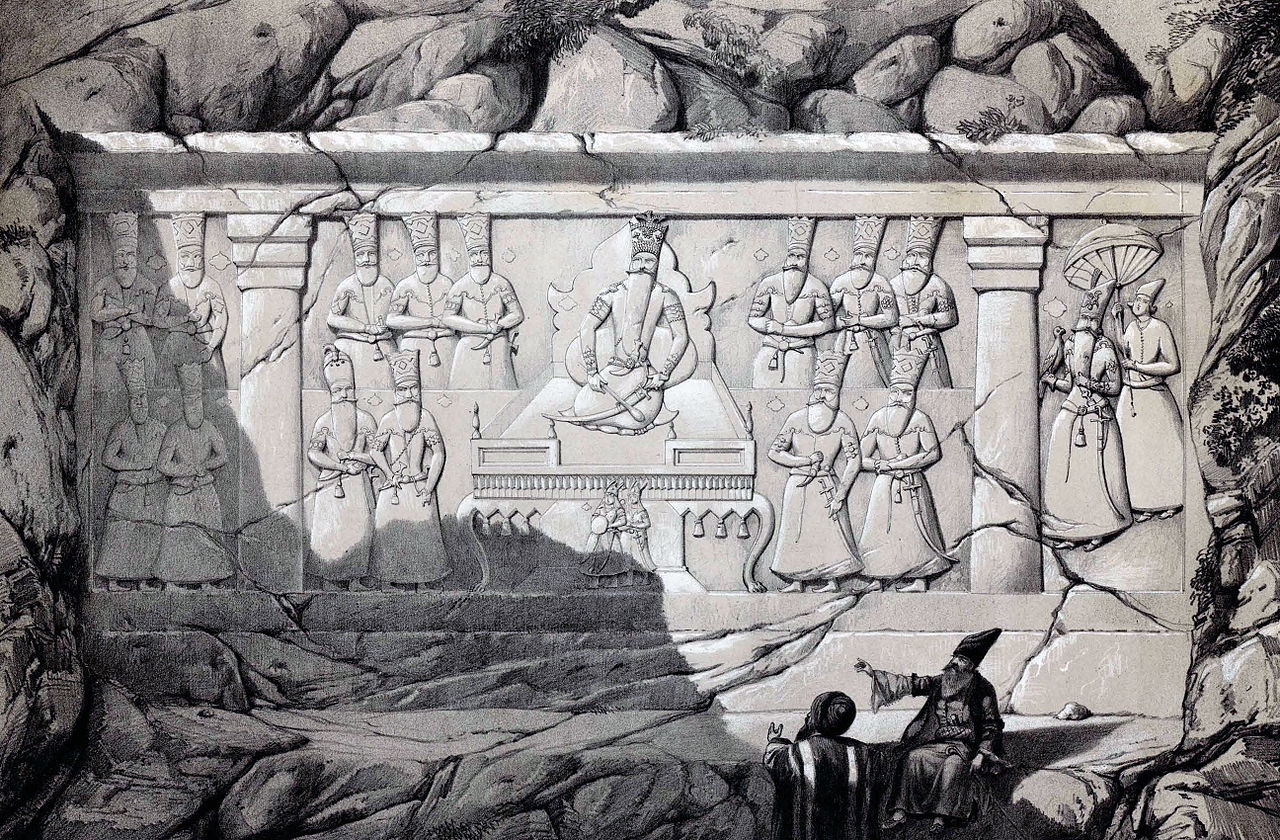

Рим, начиная с пушкинской поры, не случайно стал центром притяжения не только российских поэтов и писателей, но и художников, архитекторов, композиторов, музыкантов. И тому было несколько причин. Конечно, главное заключалось в том, что эта культурная столица Европы того времени, собравшая в себе за столетия несметные культурно-исторические богатства, могла дать и давала людям творческих профессий возможность обучения, незаменимый опыт, вдохновение и общение с творческими людьми со всей Европы. И так получилось, что рассвет русского присутствия в Риме пришелся на 20–40 е годы XIX века, когда в Вечном городе блистали русские салоны Зинаиды Волконской, где 180 лет назад, в 1837 году, появился великий Н. В. Гоголь, обретший в городе на Тибре искомый рай!

А местом, которое нагляднее всего напоминает в Риме о той великолепной эпохе, является уникальный и неповторимый фонтан Треви, самый восхитительный из ожерелья римских фонтанов, нанизанных на площади и улицы древнего города.

Этот фонтан, питавшийся водой из старого акведука, до сих пор по утрам могут посещать римские старушки с особой посудой, считая воду в фонтане самой вкусной и полезной. А уникальная композиция фонтана, слившегося с резным фасадом Палаццо Поли, и сегодня напоминает величественную театральную декорацию из жизни морских богов, звучащую неповторимой музыкой журчащей воды, которую слушала в своем дворце Зинаида Волконская и которую она до сих пор может слышать в церкви кардинала Мазарини, напротив фонтана, там, где ей суждено было упокоиться навек...

Загадка Зинаиды Волконской

В судьбе этой женщины, которую, без сомнения, можно причислить к числу самых незаурядных и удивительных женщин России XIX века, многое было символично и знаменательно. Начнем с того, что ее рождением вдалеке от Родины и последующими годами жизни в европейских столицах определилась «скитальческая» судьба нашей героини, которая из прожитых ею более 70 лет в России провела всего лишь около 10 лет.

Гравюра Х.Г. Шульце

с неизвестнрого оригинала.

Конец XVIII в.

Отсюда проистекала и необычная «включенность» ее в мир европейской культуры, и знание ею 8 языков, в том числе древнегреческого и латыни, и стремление проявить себя в самых разных сферах искусства — от разнообразных музыкальных жанров до литературы и истории. Зинаида Александровна Волконская родилась 3 (14) декабря 1789 г. в Дрездене в семье князя Александра Михайловича Белосельского-Белозерского, знатного аристократа, бывшего тогда посланником России при Саксонском дворе, и Варвары Яковлевны Татищевой, которая умерла, когда ее дочери было только три года. В 1792 г. отец состоял уже в должности российского посла при дворе Сардинского королевства в Турине, и ему выпало взять на себя дальнейшее воспитание не только Зинаиды, но и других его дочерей — Марии Магдалины и Натальи.

Александра Михайловича, одного из самых образованных людей своего времени, не зря за красоту и любовь к искусству прозвали «московским Аполлоном», он писал стихи на нескольких языках, был вхож в самые именитые дома Европы, слыл меценатом, водил дружбу с Моцартом и Вольтером. Именно от отца дочь унаследовала любовь к науке и искусствам, которую князь всячески поощрял. У Зинаиды было красивое контральто высокого профессионального уровня, она замечательно рисовала, сама писала музыку и ее смело можно назвать одной из первых женщин-композиторов России, кроме того она была поэтессой, увлекалась и прозаическим жанром.

Князь Белосельский-Белозерский умер в 1809 г., когда его семья уже вернулась в Россию. И у Зинаиды начался новый этап жизни: она по настоянию родственников вышла в 1810 г. замуж за представителя благородной дворянской семьи, егермейстера (флигель-адъютанта) императора Александра I, князя Никиту Григорьевича Волконского , который был старше ее на 11 лет, и вскоре родила сына Александра, хотя ее отношения с мужем и не отличались любовной привязанностью.

Художник Ф. Лидер. 1822 г.

По долгу службы муж Зинаиды должен был сопровождать императора во время его заграничных походов после событий 1812 г., и за ним в Дрезден, Вену, Париж и Лондон следовала и жена с сыном. И именно в это время начинается роман Зинаиды и Александра I, доказательством которого выступает их сохранившаяся переписка. Многое в этих отношениях, которые не могли не повлиять сильнейшим образом на Волконскую, до сих пор остается неизвестным. Любопытно, что император знал Зинаиду еще до ее женитьбы, ведь в 1808 г. она являлась фрейлиной при Прусской королеве Луизе. Александр I обратил тогда внимание на обаятельную девушку, обладавшую музыкальным и литературным талантами.

«Только Вы умеете делать приятными всех, с кем Вы общаетесь, поскольку Вы сами одарены той любезностью, которая заставляет всех чувствовать себя рядом с Вами легко и непринужденно. Поэтому часы, проведенные рядом с Вами, доставляют истинную радость», — признавался в 1813 г. Александр I в письме к Зинаиде Волконской. «...Горю нетерпением, княгиня, пасть к стопам вашим; вчера я уже жаждал этого счастия», — и это писал молодой 24 летней красавице ни кто-нибудь, а император всероссийский, который, кстати, не очень то хотел, чтобы она занималась искусствами и писал позднее: «Искренняя моя привязанность к Вам, такая долголетняя, заставила меня сожалеть о времени, которое Вы теряете на занятия, по моему мнению, так мало достойные Вашего участия».

Конечно, близость к императору только усиливала в тот период популярность и известность молодой певицы, которая начала выступать тогда на сценах частных и государственных театров Европы, в том числе в Париже, Риме и Вероне, блистала на Венском и Веронском международных конгрессах. Благодаря княгине на сцене частного парижского театра была впервые поставлена опера Джоаккимо Россини «Итальянка в Алжире», положившая начало его популярности как композитора. После этого Волконская содействовала тому, чтобы оперы Россини блистали на парижских сценах. Сам Россини не пропускал выступлений Волконской в салонах Европы, он сочинил для нее несколько романсов и издал их с посвящением «Мадам Волконской», а русские темы, прозвучавшие в опере «Севильский цирюльник», были напеты самой Зинаидой.

Портрет с оригинала Ж.Б. Изабге.

1814 г

Увлекаясь музыкой, Волконская не забывала при этом о своих семейных обязанностях и благотворительности, которой она была привержена долгие годы. Примером этого стало усыновление Волконской в Лондоне мальчика-сироты, буквально подобранного на «тротуаре», названного Владимиром Павей (от слова «pavement» — тротуар) и ставшего частью семьи княгини.

После окончания войны и возвращения императора в Петербург, где его ждали жена и фаворитка Мария Нарышкина, отношения Александра I с Волконской сошли на нет, хотя переписка между ними сохранялась долгое время, вплоть до смерти императора, которая потрясла княгиню, написавшую кантату памяти Александра, сочинившую на нее музыку и написавшую особую «Записку» о смерти императора...

В 1817 г. княгиня с сыновьями возвращается из европейских странствий в Россию, чтобы дать им подобающее образование, прибегая при этом к услугам знаменитого пансиона иезуитов. Она пользуется шумным светским успехом, но ее тянет в ставшую почти родной Италию, осенью 1819 г. она уезжает на несколько месяцев в Варшаву, а весной 1820 г. прибывает в Рим, где останется до 1822 г. Вращаясь в высших кругах, она начинает собирать вокруг себя своеобразный «русский кружок», приглашая к себе приезжих из России писателей, музыкантов и особенно художников и скульпторов, которых в тот период в силу реализации особой программы обучения заграницей российских мастеров кисти было в Риме действительно немало. Достаточно назвать имена художников О. А. Кипренского, К. П. Брюллова, Ф. А. Бруни, С. Ф. Щедрина, В. К. Сазонова, скульптора С. И. Гальберга, архитектора К. А. Тона.

Художник Ф.А. Моллер.

1840-е гг

С. И. Гальберг, направленный в Италию Академией художеств, и потому считавшийся, как и другие художники и скульпторы, «пенсионером», в письме из Рима от 19 декабря 1820 г. рассказывал, что княгиня — «женщина прелюбезная, преумная, предобрая, женщина-автор, музыкант, актер, женщина с глазами очаровательными, наконец, та самая, которая известна в Петербурге под именем Зинаиды Волконской; она здесь живет около 8 месяцев. Она привезла с собою сюда живописца Ф. А. Бруни, который и живет у нее в доме». А 30 мая 1821 г. он сообщал уже подробности вечеров у Волконской: «Когда мы, русские пенсионеры, стали с нею познакомее, она начала приглашать нас на свои музыкальные вечера, что здесь, в Риме, называется приглашать в Академию. Мало-помалу эти музыкальные вечера превратились в оперу, и мало-помалу мы из зрителей превратились в актеров».

Известно, что Волконская в тот период не только сама написала либретто и музыку к драме «Жанна Д Арк» по «Орлеанское деве» Шиллера, но и явилась на сцене своего домашнего театра в роли французской героини. Сразу же после этой постановки Волконская поставила также в своем театре оперу Россини «Танкред» по трагедии Вольтера. И ее известный портрет в образе Танкреда написал тогда приехавший с ней из России художник Ф. А. Бруни.